'청구회 추억'의 추억

- 저자 후기

<청구회 추억>은 1969년 남한산성 육군교도소에서 쓴 글이다. 1968년 7월에 구속된 후 1심법원인 육군보통군법회의에서 사형언도를 받고 남한산성 육군교도소로 이송된 것이 1969년 1월이다. 이 글은 남한산성 육군교도소로 이송된 후 1969년 11월 대법원에서 원심이 파기되기까지 사형수로 있을 때 쓴 글이다.

사형이 선고되었을 때 순간적으로 스치는 느낌은 한 마디로 ‘공허(空虛)’ 였다. 나의 존재 자체가 공동화(空洞化)되는 상실감이었다고 기억된다. 그리고 너무 짧게 끝나는 생애에 대한 아쉬움이 뒤따랐다.

물론 사형선고란 터무니없는 것이며 2심, 3심의 재판과정에서 반드시 파기될 것이란 기대가 없지 않았다. 그러나 사형이 집행될지도 모른다는 군사정권의 비정한 정치성에 생각이 미치면서 사형은 내게 매우 가까이 다가오기도 하였다.

만약의 경우에 대비하여 사형을 준비하고 있어야 한다는 생각이 들었다. 준비라는 것이 달리 필요하지 않을 것이다. 호세 리잘(Jose Rizal)의 ‘마지막 인사(Last Farewell)’처럼 한 편의 서정적 시편을 준비하거나, 죽음은 삶의 완성이며, 식민지적 억압 속에서 포악한 군사정권에 맞서다 총살형으로 처형되는 어느 청년의 이야기는 그 시대의 아름다운 완성이라는 이념적 언어로 자신을 정당화하는 것일 터였다.

당시 군법회의 사형집행 방식은 총살형이었고 우리 감방을 찾아와서 예배를 인도해주던 군목이 그 총살현장의 이야기를 가끔씩 전해주기도 하였다. 이러한 분위기 속에서 나는 사형, 특히 총살형의 현장감을 극적으로 증폭하는 유혹에 자주 빠져들기도 하였는데 그 비장한 심경의 틈새를 비집고 지극히 개인적인 애환들이 얼굴을 내밀기도 하였다. 그동안 만났던 사람들의 얼굴과 그 사람들에게 나는 무엇이었던가 하는 반성에서 시작하여, 지키지 못한 약속은 없는지, 빌린 책, 갚지 않은 돈은 없는지. . . .

그 중의 하나가 바로 청구회 어린이들과의 약속이었다. 매월 마지막 토요일에 장충체육관 앞에서 기다리고 있을 그들의 모습이 마음 아팠다. 나는 감옥의 벽에 기대어 그들과의 만남을 처음부터 끝까지 떠올렸다.

그리고 마루바닥에 엎드려 쓰기 시작하였다. 하루 2장씩 지급되는 재생종이로 된 휴지에, 항소이유서를 작성하기 위해서 빌리는 볼펜으로 기록하기 시작하였다. 기록이라기보다는 회상이었다. 글을 적고 있는 동안만은 옥방의 침통한 어둠으로부터 진달래꽃처럼 화사한 서오릉으로 걸어 나오게 되는 구원의 시간이었다.

나는 <청구회 추억> 외에도 여러 가지 메모를 휴지에 남겼다. 이것은 교도소에서 허용되지 않는 것이어서 공책처럼 묶어서 몰래 감추어두고 있었다. 대법원의 파기환송을 거쳐 결국 무기징역으로 형이 확정되고 민간교도소로 이송을 기다리고 있었던 1971년 9월 어느 날, 갑자기 이송통보를 받았다. 경황없는 이송준비 중에도 그 휴지 묶음이 걱정이었다. 소지품 검사과정에서 압수될 것이 틀림없기 때문이었다. 나는 황급하게 가까이 있는 근무헌병에게 그 휴지묶음을 부탁했다. 재판정에서 우리들의 법정진술을 지켜보았던 근무헌병들이 대체로 우호적이었기 때문이었다. 집으로 전달해주거나 그것이 불가능하다면 당신이 가져도 좋다는 말을 덧붙였던 것으로 기억한다. 그리고 어둡고 긴 무기징역의 터널로 걸어 들어갔다. 휴지묶음과 청구회는 망각되었다.

옥중서간집 <감옥으로부터의 사색> 초판은 내가 출소하기 전에 만들어졌고 <청구회 추억>이 그 책에 실리지 않았음은 물론이다. 출소 이듬 해 이사할 때였다. 아버님의 방에서 놀랍게도 그 휴지묶음이 발견되었다. 어느 청년이 집으로 전해주었다는 말씀이었다. 그 후 1993년 2월 몇몇 친구들이 <감옥으로부터의 사색> 영인본을 만들면서 <청구회 추억>을 실었다. 그 과정에서 한 월간지에 소개되었고, 1998년 <감옥으로부터의 사색> 증보판에 실리게 되었다.

<청구회 추억>을 읽은 독자들로부터 청구회 어린이들과의 출소 후의 만남에 관해서 가끔 질문을 받곤 했었다. 출소 후 3년 쯤이던가 청구회 어린이 중의 한 사람으로부터 밤늦게 전화를 받았다. 그리고 학교에서 반갑게 만났다. 그러나 그로부터 많은 이야기를 듣지는 못하였다. 어느 친구는 이미 세상을 떠났고 또 어떤 친구는 의정부 부근의 헬스클럽에서 일하고 있다는 소식을 그도 어렴풋이 들었을 뿐이었다. 가난한 달동네의 어린이들은 일찌감치 헤어졌던가 보았다. 그리고 그 후 그와도 소식도 끊어졌다. 보낸 편지가 되돌아 왔다. 나는 같은 추억이라 하더라도 당사자들의 마음에 남아 있는 크기가 서로 다를 수 있다고 생각한다. 더구나 힘겨운 삶을 이어왔을 그들에게 청구회에 대한 추억이 나의 것과 같지 않았으리라는 것은 너무나 당연하다.

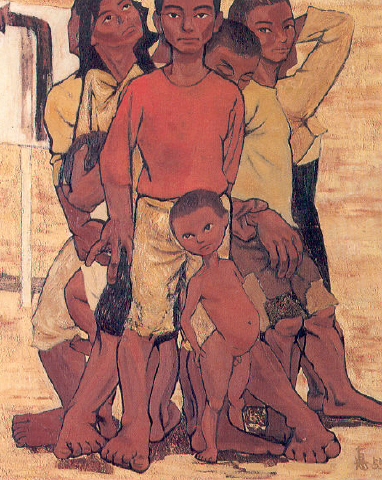

돌이켜보면 내가 청구회 어린이들과 만날 수 있었던 것은 고등학교 때 미술 선생님의 작품 <전장의 아이들>때문임을 뒤늦게 깨닫게 되었다. 나는 미술반원이 아니었지만 미술선생님이 좋아서 자주 학교 미술실의 선생님 화실을 찾았었다. 그 곳에 그 그림이 걸려있었다. 전쟁의 비극과 공포를 압축적으로 표현한 작품이었다. 아이들의 모습 이외의 모든 것이 생략된 지극히 단순화된 구도가 오히려 강력한 호소력이었다. 나 역시 50년대의 아이였기도 하였지만 그 후 나는 그 그림 속의 어린이들의 표정과 모습을 통하여 그 시절을 기억하고 있었는지도 모른다. 나는 출소 후 선생님의 벽제 화실에서 다시 그 그림을 만나게 되었다. 오랜 세월의 격리 때문이었을까. 놀랍게도 서오릉 길에서 만난 어린이들이 바로 그 그림 속의 어린이들이란 것을 깨달았다. 진실의 해후 같은 감동이었다.

-김영덕, 전장의 아이들(유화) Children at the Battlefield(oil painting), 1955년 작-

우리의 삶은 수많은 추억으로 이루어져 있음은 물론이다. 그러나 우리는 우리의 모든 추억을 다시 만날 수 있는 것은 아니다. 과거를 만나는 곳은 언제나 현재의 길목이기 때문이며, 과거의 현재에 대한 위력은 현재가 재구성하는 과거의 의미에 의하여 제한되기 때문이다. 더구나 추억은 옛 친구의 변한 얼굴처럼 전혀 다른 모습으로 나타나기 때문에 그것이 추억의 생환(生還)이란 사실을 나중에 깨닫기도 한다.

생각하면 명멸(明滅)하는 추억의 미로(迷路) 속에서 영위되는 우리의 삶 역시 이윽고 또 하나의 추억으로 묻혀간다. 그러나 우리는 추억에 연연해하지 말아야 한다. 추억은 화석 같은 과거의 이야기가 아니라 부단히 성장하는 살아 있는 생명체이며, 언제나 새로운 만남으로 다가오기 때문이다.

이 책 역시 추억을 새롭게 만나고 있는 것이라 할 수 있다.

2008년 7월 신 영 복

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

내가 겪은 최대의 곤혹은

내가 겪은 최대의 곤혹은