이미지 클릭하면 저서를 보실 수 있습니다.

감옥으로부터의 사색

타락의 노르마

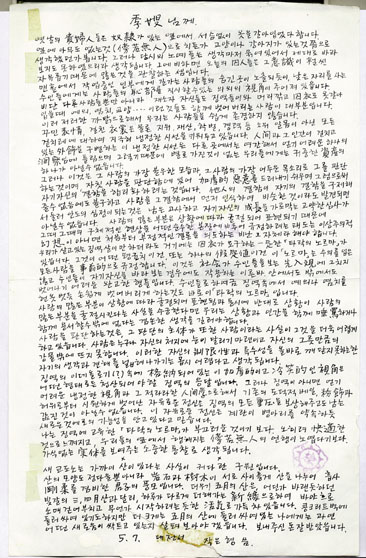

계수님께

옛날의 귀부인들은 노예가 있는 옆에서 서슴없이 옷을 갈아입었다 합니다. 옆에 아무도 없는 것[傍若無人]으로 치든가 고양이나 강아지가 있는 것쯤으로 생각했던가 봅니다. 그러나 당시의 노예들은 생각마저 묶여 있어서 제대로 바라보지도 못하였으리라 생각됩니다. 그에 비하면 오늘의 수인들은 그 의식이 훨씬 자유롭기 때문에 많은 것을 관찰하는 셈입니다.

맨홀에서 작업 중인 인부에게 길가는 사람들의 숨긴 곳이 노출되듯이, 낮은 자리를 사는 수인들에게는 사람들의 치부를 직시할 수 있는 의외의 시각이 주어져 있습니다. 비단 다른 사람들뿐만 아니라 재소자 자신들도 징역 들어와 머리 깎고 수의로 옷 갈아입을 때 예의, 염치, 교양……, 이런 것들도 함께 벗어버리는 사람이 대부분입니다. 이러저러한 까닭으로 해서 우리는 사람들을 쉽게 존경하지 않습니다.

꾸민 표정, 걸친 의상은 물론 지위, 재산, 학벌, 경력 등 소위 알몸이 아닌 모든 겉치레에 대하여 지극히 냉정한 시선을 키워두고 있습니다. 인간과 그 인간이 걸치고 있는 외식(外飾)을 구별하는 이 냉정한 시선은 다른 곳에서는 여간해서 얻기 어려운 하나의 통찰임에 틀림없으며 그렇기 때문에 별로 가진 것이 없는 우리들에게는 귀중한 자산의 하나가 아닐 수 없습니다.

그러나 이것은 그 사람의 가장 불우한 모습과, 그 사람의 가장 어두운 목소리로 그를 판단하는 것이며, 자칫 사람을 판단함에 있어 가학적(加虐的) 악의를 드러내기 쉬우며 그럼으로써 자기 자신의 결함을 합리화하려는 것입니다. 타인의 결함이 자기의 결함을 구제해줄 수 없음에도 불구하고 사람을 그 결함에서 먼저 인식하여 비슷한 것이라도 발견되면 서둘러 안도의 심정이 되는 것은 남은 고사하고 자기 자신의 성장을 가로막는 고약한 심사가 아닐 수 없습니다. 사람의 많은 부분은 상황에 따라 굴절되어 표현되기 때문에 그때 그때의 구체적인 현상을 어떤 순수한 본질에 비추어 규정하려는 태도는 이상주의적 환상이 아니면 처음부터 부정적인 결론을 의도하는 비난 그 자체라 해야 합니다.

우리가 살고 있는 징역살이만 하더라도 거기에는 수의가 요구하는 일정한 '타락의 노르마'가 있습니다. 그것이 어떤 평균치이건, 또는 하나의 가정치(假定値)이건 이 '노르마'는 수의를 입은 모든 사람을 사전적(事前的)으로 규정합니다. 이것은 사회가 수인들을 보는 선입관에 그치지 않고 수인들이 자기 자신을 바라보는 경우에도 작용하는 이른바 안에서도 밖에서도 벗어나기 어려운 완고한 형틀입니다. 수인들로 하여금 징역 속에서 예의나 염치를 헌옷 벗듯 손쉽게 벗어버리게 하는 것도 바로 이 '타락의 노르마'입니다.

사람의 많은 부분이 상황에 따라 굴절되어 표현됨과 동시에 반대로 상황이 사람의 많은 부분을 굴절시킨다는 사실을 수긍한다면 우리는 상황과 인간을 함께 타매(唾罵)하거나 함께 용서할 수밖에 없다는 겸손한 생각을 길러야 합니다.

사람을 판단하는 것은, 그 판단의 주체가 또한 사람이라는 사실이 그것을 더욱 어렵게 하고 있습니다. 사람은 누구나 자신의 처지에 눈이 달리게 마련이고 자신의 그릇만큼의 강물밖에 뜨지 못합니다. 이러한 자신의 제한성과 특수성을 올바로 깨닫지 못하는 한 자기의 생각과 견해를 넓혀나가기는 몹시 어렵다고 생각됩니다.

징역의 이데올로기(?) 속에 격납(格納)되어 있는 이 가학적이고 냉소적인 시각은 어떤 형태로든 청산되어야 할 징역의 응달입니다. 그러나 징역이 아니면 얻기 어려운 냉정한 시각과 그 적나라한 인간학으로 해서 기존의 도덕적 베일, 분식(粉飾)과 허위로부터 시원하게 벗어난 자유로운 정신은 징역의 모든 중압을 보상해주고도 남는 값진 것이 아닐 수 없습니다. 이 자유로운 정신은 계란이 병아리를 약속하듯 새로운 것에로의 가능성을 안고 있다고 믿습니다.

나는 징역에 고유한 '타락의 노르마'가 부끄러운 것이기보다 오히려 쾌적한 것으로 느껴지고, 우리들의 옆에서 행해지는 방약무인(傍若無人)의 언행이 노엽다기보다 가식 없는 실체를 보여주는 소중한 통찰로 생각됩니다.

새 교도소는 가까이 산이 있다는 사실이 커다란 구원입니다. 산의 모양도 정다울 뿐 아니라 암석과 수목이 서로 사이좋게 산을 나누어 흡사 강유(剛柔)를 겸비한 군자의 풍모입니다. 더욱이 5월의 산은, 어딘가 바랜 듯하던 빛깔의 3, 4월 산과 달리, 하루가 다르게 더해가는 신록으로 하여 바야흐로 소매 걷어붙이고 무언가 시작하려는 듯한 활기로 가득 차 있습니다. 콘크리트 벽에 둘러싸여 있기도 하지만 더 크게는 5월의 산에 둘러싸여 있는 나에게는 과연 어떤 새로움이 싹트고 있는지 살펴보아야겠습니다.

1984. 5. 7.

| 분류 | 제목 |

|---|---|

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 구 교도소와 신 교도소 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 닫힌 공간, 열린 정신 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 타락의 노르마 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 민중의 창조 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 온몸에 부어주던 따스한 볕뉘 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 엿새간의 귀휴 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 창녀촌의 노랑머리 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 물은 모이게 마련 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 잡초를 뽑으며 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 일의 명인(名人) |

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5