|

아…, 뭐라고 해야 할까. 이 책은 정말 제일 큰 폰트로 “제발, 절대, 꼭, 꼭 사서 읽어보세요”라고 한 뒤, 딱 끝마치고 싶은 책이다. 나온지 오래되기도 했고, 워낙 유명한 책이기도 한데, 나는 그 진중함이 부담스러워 미루고 미뤄두었던 책이기도 하다. 한편, 신영복선생의 <강의>는 예전에 인터넷신문에 게재될 때 틈틈이 읽다가 책으로 나온 이후 구입해놓고는 가부좌가 준비되지 않아서 아직도 책장에 꽂아 놓고 있는 상태다.

|

도서관에 신영복 선생의 저서 여러 권이 나란히 대출되지 않고 꽂혀 있었다. <나무야 나무야>, <감옥으로부터의 사색>, <더불어 숲>. <엽서>,도 같이 빌릴까 하다가 아무래도 책이 너무 무게가 나가기에 이건 다른 날 빌려야겠다 하고, 신영복 선생의 저서 중 고전으로 꼽히는<감옥으로부터의 사색>을 들고 나왔다. 가져와서 읽다 보니 이 책은 증보판으로 예전에 나온 <감옥으로부터의 사색>과 <엽서>를 함께 묶어 내놓은 책이라 한다.

신영복 선생은 서울대를 졸업하고 숙대 강사를 거쳐 육사에서 경제학과 교관으로 있던 중 통일혁명당 사건으로 구속되어 무기징역을 선고받는다. 그것이 1968년. 이제 곧 마흔이 되는 사람들이 1968년생인데, 신영복 선생은 그때부터 1988년 8ㆍ15 특별가석방으로 출소할 때까지 20년 20일을 복역하였다고 한다. 이 책은 잘 알려져 있다시피, 그 시간을 영어(囹圄) 안에서 보내며 써 칠 척 담장 밖으로 내보낸 그의 저서이다.

|

|

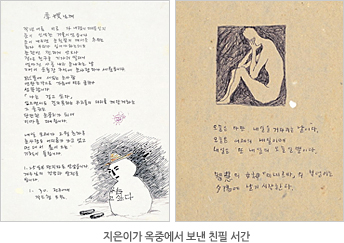

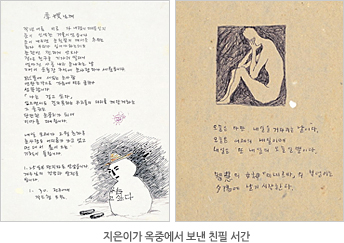

1969년 남한산성 육군교도소에서 시작하여 1970년 안양교도소 1971년 대전교도소, 이후 1986년 전주교도소에 이르기까지, 수신인의 순서가 아니라 날짜별로 편지를 묶어 책으로 만들었다. 책을 보면 금세 알게 되겠지만, 신영복 선생이 쓴 엽서는 단순히 안부 인사를 전하는 것이 아니라, 담장 밖으로 내보내고 싶은 그의 사색과 사유, 단상과 철학들을 총망라하고 있다. (물론, 감옥 밖으로 나가는 엽서란 게 검열을 거치기 때문에 정말 깊은 속내는 털어놓지 못했을 수도 있겠지만.) 즉, “빠진 이빨을 담장 밖으로 던져버려서 일부 신체의 출소를 추구했던” 것처럼, 그의 소중한 생각들을 글로 출소케 한 것이 바로 ‘엽서’들이다.

간간이 멋진 서예와 그림을 그리기도 한 신영복 선생의 엽서. 그 세상 안에서, 처음에는 없던 계수씨가 생기고, 그로부터 태어난 조카가 출소 가까이에는 중학교에 입학한다. 또 어머니는 칠순을 넘기고, 거동이 불편함에도 공부하던 아버지는 두 권의 책을 쓴다. 이렇듯 문득문득 느껴지는 세월의 풍파. 그러나 저자의 마음가짐은 그다지 변하지 않는 듯하다.

|

처음부터 그에게는 복역이나 구속에 대한 원망도, 자조 섞인 한도, 미련도 없었기 때문이다. 그는 그저 모든 상황을 받아들이고 감옥 안에서도 책을 읽을 수 있고 공부하는 자세로 살 수 있다는 것에 만족을 느끼면서 산 것처럼 보인다. 어쩌면 그것이 그가 살아남을 수 있는 최선의 방법이었을지 모른다.

그의 엽서를 받는 가족들은 더 그랬겠지만, 그의 문장 하나하나, 생각 한 조각 한 조각이 모두, 가슴에 쿵쿵 와서 박히는 감동이 있다. 그리고 한없이 자신을 낮추는 겸허한 모습. 그것을 보면서 나 역시 조용히 주억거리게 되는, 그렇게 사람을 겸손하게 낮추는 신통력을 가진 문장이 또 다른 감동을 선사하고 있다. 이로써, 한참이나 뒤늦게 읽게 됐지만, 누군가 책을 추천해달라고 하면 거침없이 추천할 수 있는 자신있는 책을 얻은 것이다.

2006년 8월 신영복 선생은 성공회대 교수에서 퇴임하였다. 그리고 그를 기념하여 강준만 교수 등 몇 명이 모여 <신영복함께 읽기>라는 책도 출간한 모양이다. 어떤 식으로든 영혼이 고고한 선생을 책으로 만날 수 있다는 것은 행복이리라. 그리고 빌려온 이 책을 보면서 남편이 “<감옥으로부터의 사색>이 도서관에 있다니 나라 참 좋아졌구나”했듯, 이 책을 우리가 만날 수 있는 시대에 살고 있다는 것, 그 무엇보다 감사할 일이다.

| |

[신영복론]진보는 신영복을 다시 사색하라 - 강준만(한겨레21 200...

[신영복론]진보는 신영복을 다시 사색하라 - 강준만(한겨레21 200...