이미지 클릭하면 저서를 보실 수 있습니다.

감옥으로부터의 사색

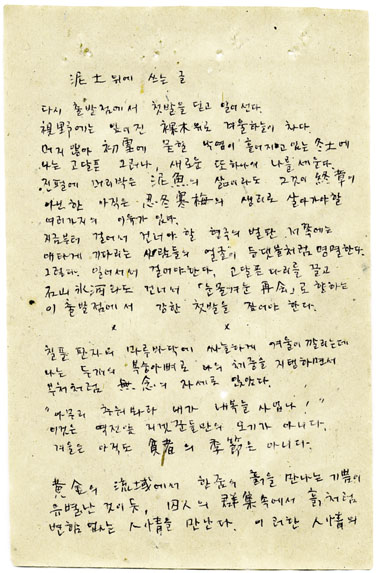

니토(泥土) 위에 쓰는 글

다시 출발점에서 첫발을 딛고 일어선다.

시야에는 잎이 진 나목(裸木) 위로 겨울 하늘이 차다.

머지않아 초설(初雪)에 묻힐 낙엽이 흩어지고 있는 동토(冬土)에, 나는 고달픈 그러나 새로운 또 하나의 나를 세운다. 진펄에 머리 박은 니어(泥魚)의 삶이라도 그것이 종장(終章)이 아닌 한 아직은 인동한매(忍冬寒梅)의 생리로 살아가야 할 여러 가지의 이유가 있다.

지금부터 걸어서 건너야 할 형극의 벌판 저쪽에는 애타게 기다리는 사람들의 얼굴이 등댓불처럼 명멸한다. 그렇다. 일어서서 걸어야 한다. 고달픈 다리를 끌고 석산빙하(石山氷河)라도 건너서 '눈물겨운 재회'로 향하는 이 출발점에서 강한 첫발을 딛어야 한다.

칠푼 판자의 마룻바닥에 싸늘하게 겨울이 깔리는데 나는 두 개의 복숭아뼈로 나의 체중을 지탱하면서 부처처럼 무념(無念)의 자세로 앉았다.

아무리 추워봐라. 내가 내복을 사 입나!

이것은 역전 앞 지게꾼들만의 오기가 아니다. 겨울은 아직도 빈자(貧者)의 계절은 아니다.

황금의 유역에서 한 줌의 흙을 만나는 기쁨이 유별난 것이듯, 수인의 군집 속에서 흙처럼 변함없는 인정을 만난다. 이러한 인정의 전답에 나는 나무를 키우고 싶다. 장교 동(棟)에 수감되지 않고 훨씬 더 풍부한 사병들 속에 수감된 것이 다행이다. 더 많은 사람, 더 고된 생활은 마치 더 넓은 토지에 더 깊은 뿌리로 서 있는 나무와 같다고 할 것이다. 그 자리에 땅을 파고 묻혀 죽고 싶을 정도의 침통한 슬픔에 함몰되어 있더라도, 참으로 신비로운 것은 그처럼 침통한 슬픔이 지극히 사소한 기쁨에 의하여 위로된다는 사실이다. 큰 슬픔이 인내되고 극복되기 위해서 반드시 동일한 크기의 커다란 기쁨이 필요한 것은 아니다. 작은 기쁨이 이룩해내는 엄청난 역할이 놀랍다.

반대의 경우는 어떨까. 커다란 기쁨이 작은 슬픔으로 말미암아 그 전체가 무너져내리는 일은 아무래도 드물 것이라 생각된다. 슬픔보다는 기쁨이 그 밀도가 높기 때문일까. 아니면 슬픔이든 기쁨이든 우리의 모든 정서는 우리의 생명에 봉사하도록 이미 소임이 주어져 있기 때문인지도 모른다.

세상의 벼랑 끝에 서서 이처럼 허황된 낙관을 갖는다는 것이 무슨 사고(思考)의 장난 같은 것이지만 생명을 지키는 일은 그만큼 강렬한 힘에 의하여 뒷받침되는 것이다. 개인의 생명이든 집단의 생명이든 스스로를 지키고 지탱하는 힘은 자신의 내부에, 여러 가지의 형태로, 곳곳에 있으며 때때로 나타나는 것이라고 믿는다.

나는 내가 지금부터 짊어지고 갈 슬픔의 무게가 얼마만한 것인지는 모르지만 그것을 감당해낼 힘이 나의 내부에, 그리고 나와 함께 있는 수많은 사람들 속에 풍부하게, 충분하게 묻혀 있다고 믿는다.

슬픔이나 비극을 인내하고 위로해주는 기쁨, 작은 기쁨에 대한 확신을 갖는 까닭도, 진정한 기쁨은 대부분이 사람들과의 관계로부터 오는 것이라 믿기 때문이다. 그것이 만약 물(物)에서 오는 것이라면 작은 기쁨에 대한 믿음을 갖기가 어렵겠지만 사람과 사람과의 관계로부터 오는 것이라면 믿어도 좋다. 수많은 사람을 만날 것이기 때문이다.

1969. 11. 12.

| 분류 | 제목 |

|---|---|

| 고성 밑에서 띄우는 글(남한산성) | 니토(泥土) 위에 쓰는 글 |

| 고성 밑에서 띄우는 글(남한산성) | 70년대의 벽두 |

| 고성 밑에서 띄우는 글(남한산성) | 고성(古城) 밑에서 띄우는 글 |

| 독방의 영토(안양) | 객관적 달성보다 주관적 지향을 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 형님의 결혼 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 공장 출역(出役) |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 잎새보다 가지를 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 염려보다 이해를 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 고시(古詩)와 처칠 |

| 한 포기 키 작은 풀로 서서(대전) | 부모님의 일생 |

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5